شعر الرومي يروي ظمأً لحكمةٍ روحية تسمو بالإنسان عن الشقاء الواقعي.

لكن بعيداً من هذا الصخب، يُعدّ الرومي أحد أشهر صوفية الإسلام في التاريخ. قدّم الشيخ البلخي (وُلد في بلخ التي تقع اليوم في أفغانستان) نمطاً فريداً من التصوف في الأناضول في القرن السابع الهجري. في قونية التي حطّت رحاله فيها بعد رحلةٍ طويلة مرّت ببغداد، أقبل الرومي على التصوف متفرغاً للحياة الروحية تفرغاً تاماً، مستفيداً في ذلك من صحبة صدر الدين القونوي أهم شرّاح ابن عربي. وقد تمحورت الحياة الروحية في قونية الصوفية بامتياز حول الرومي الذي اعتُبر «مأثرة القرن السابع الهجري» بحسب الشيخ الندوي.

وإذا كان الهوس الغربي بالرومي بلغ درجاتٍ متقدمة أخيراً، حيث سمّى مشاهير مواليدهم على اسمه، وغنّى آخرون من قصائده، فإن العرب قد عرفوا الرومي باكراً وإن على نطاقٍ ضيّق. ففي التراث الإسلامي صور شتى للاهتمام بالرومي. كما أن «مولانا» كتب بعض قصائده ــ وإن كان عدداً يسيراً منها ـ بالعربية، إلى جانب الفارسية والتركية اللتين نطق وكتب بهما. إذاً قبل إعادة الاكتشاف العربية المعاصرة للرومي، كيف تعرفت الثقافة العربية إلى أعماله؟ من الذي أدخل التراث الصوفي الفارسي إلى العرب؟ ما هو السياق الذي دخل من خلاله الرومي إلى الثقافة العربية؟ وماذا يقدم الرومي لهذه الثقافة اليوم؟ حاولت المحاضرة التي نظّمتها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في بيروت بعنوان «جلال الدين الرومي في الثقافة العربية» الإجابة على هذه الأسئلة. استضافت المحاضرة الباحث المصري في الإسلاميات والتصوف خالد محمد عبده، الذي تركز اهتمامه على المجال الصوفي ونشر العديد من الكتب منها «شمس تبريزي إبريق من الخمرة الإلهية» و«سفراء التصوف في العالم الإسلامي».

على عكس ما قد يبدو، إن الاهتمام العربي بالرومي لا يزال فقيراً للغاية ولا يمنحه مكانته اللائقة به، بحسب عبده الذي يؤكد أن العرب لم يهتموا بنشر شروحات وحواشي لأعمال الرومي إلا بعد القرن السابع عشر. وقد كانت مصر سباقة في ذلك. إذ جرت طباعة «المثنوي» (المؤلف الأكبر للرومي) بالفارسي عام 1835 للمرة الأولى عربياً في «مطبعة بولاق» في القاهرة، ثم تلتها طباعة الشرح الأول الوحيد باللغة العربية سنة 1870 في المطبعة نفسها. وقد ضمّ الرومي لـ «المثنوي» نصوصاً بالعربية، خصوصاً في فواتح المجلدات السبعة. كما أن بعض الكلمات الواردة في النص الفارسي ورد في اللغات العربية.

بحسب عبده، يعود أثر الرومي في مرحلة التراث لدى العرب إلى تأسيس الطريقة المولوية بعد وفاته وبعدما حمل لواء الطريقة ابنه سلطان ولد. والمولوية هي الطريقة السنية التي تُنسب نشأتها إلى الرومي والتي اتّسعت بمرور الوقت قاعدتها الشعبية، وانحاز إليها الكثير من أتراك المدن في الأناضول سواء كانوا من الطبقات الأرستقرطية أو من الفئات الشعبية كما انتشرت تكاياها في تركيا وفي بلدان أخرى.

غير أن أول كتاب بالعربية عن الرومي كان للشيخ اسماعيل الأنقروي الذي كتب ثلاثة كتب شارحاً «المثنوي» باللغة التركية أولاً، ثم كتب الكتاب العربي «سماط الموقنين»، وفيه أراد المشاركة في شرح ديباجة «المثنوي» باللغة العربية. ولا يقدم هذا الكتاب للعرب صورةً للرومي أو لـ «المثنوي»، هو فقط يشرح الأبيات ومعنى الألفاظ. وقبل كتابه بالعربية، خصّص الأنقروي مؤلفه «فتح الأبيات في شرح المثنوي» لشرح الأبيات الثمانية عشر الأولى في كتاب الرومي، التي تُعتبر أنها لخصت «المثنوي». ومع بداية القرن السابع عشر، بدت شروحات الأنقروي لـ «المثنوي» ضرورية لمن يعلّم «المثنوي» ويشرحه للمريدين، وقد كان يشترط لطالب العلوم الشرعية أن يعرف «المثنوي» وفقاً لشرح الأنقروي الذي يعتمد في شرحه على توضيحات ابن عربي.

ثاني شخصية عربية اهتمت بالرومي، كانت الشيخ عبد الغني النابلسي الذي كان منتسباً إلى الطريقة النقشبندية. كتب النابلسي مدافعاً عن الرومي «العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية» الذي تألف من مقدمة وعشرة فصول دارت حول طقوس المولوية ومركزاً على قضية السماع والغناء والرقص والموسيقى باعتبارها إشكالية أراد أن يشرحها لخصوم التصوف. هؤلاء دائماً ما يجابهون المتصوفين بكون أفعالهم وما يأتون به من طقوس تخالف الشريعة، كالرقص مثلاً. أراد النابلسي أن يثبت أن طقوس المولوية صحيحة ومنضبطة بضوابط الكتاب والسنّة، وبأن الرومي صوفياً سنّياً ملتزماً قبل أي شيء. دافع النابلسي عن أتباع الطريقة وطقوسهم، مستدلاً على ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأقوال الصوفية والفقهية. ويشير عبده هنا إلى أنه حين نقرأ عن الرومي في المصادر التراثية نقرأ عن صوفي مسلم سني فقيه حنفي.

الشخصية الثالثة التي كان لها الفضل في نقل الرومي إلى العربية، تعود إلى القرن السابع عشر، هو كوسج أحمد دده، تركي كتب بالعربية عن الرومي. كتب أحمد دده «التحفة البهية في الطريقة المولوية»، وكان غرضه إظهار الرومي صوفياً متشرعاً له عناية بالقرآن والحديث، وشارحاً لجملة من الأحاديث النبوية مؤدٍ للصلاة والفرائض.

في مؤلف «فيه ما فيه» للرومي، الذي يؤكد عبده أنه المؤلف الذي يلخص رسالة الرومي كلها، ينص «مولانا» على أن الصلاة هي شأنٌ باطني، فلا صلاة إلا بحضور القلب ولكن لا بد أن تأتي بصورة الصلاة: تركع وتسجد وعندئذٍ تستفيد وتصل إلى المقصود. فإذا كانت «صلاة الصورة» مؤقتة بالنسبة للرومي، إلا أنه ينبغي للصلاة أن تظهر بالصورة لأن للمعنى اتصالاً بالصورة، وإذا لم يكن الاثنان معاً، ليس لهما فائدة.

جرت طباعة «المثنوي» بالفارسي عام 1835 للمرة الأولى عربياً في القاهرة

في كتاب «التحفة البهية»، يذكر شمس تبريزي للمرة الأولى باللغة العربية. إن كل من كتب حديثاً عن تبريزي اعتبره شخصية أسطورية من خلق الرومي، خلقها ليتكلم من خلالها. يؤكد عبده أنه من خلال عمله على الرومي وبحثه الذي امتد سنوات في هذا المجال، تبين أنّ شمس تبريزي شخصية تاريخية حقيقية. بعضهم يرى شمس تبريزي اسماعيلي المذهب، إذ إن هناك كتابات عنه في التراث الاسماعيلي، فيما يراه بعضهم شيعياً. مثل هذه النصوص التي نقرأها في «التحفة البهية» لأحمد دده برغم الفترة التاريخية الكبيرة الفاصلة بين تدوينها ونطق شمس بها، تقف على حضور المقالات باللغة العربية وليس باللغة الفارسية، بين أهل الطرق الصوفية في تركيا والدول المجاورة كما تزيد من وثوقيتنا بنسبة أجزاء من هذه المقالات إلى شمس تبريزي.

في القرن التاسع عشر، كان يوسف المولوي، المنتسب إلى الطريقة المولوية كما يدلّ اسمه، أول شارح للمثنوي بالعربية، ولم تصلنا شروحات أخرى لـ «المنثوي» بلغتنا. شرح المولوي «المثنوي» للطلاب العرب، خصوصاً في سوريا ومصر. وقد طبع هذا الشرح كما أشرنا سابقاً في «مطبعة بولاق»، ثم طمست أخباره. المحاضر أكد أن نسخةً من هذا الشرح موجودة في مكتبة الجامعة الأميركية وأنها ستُرفع مجاناً على موقع الجامعة الإلكتروني.

غير أن الرومي لم يعرف ذروة الاهتمام به على المستوى العربي إلا في القرن العشرين حين ظهر «ظهوراً يليق به» بحسب عبده. جرى ذلك بفضل طه حسين الذي كان مهتماً بالأدب الفارسي في إطار رغبته بنقل آداب «الأمم الإسلامية» إلى العربية. دعم بعض بعض الأساتذة المصريين في نقل أعمال الشيرازي وفريد الدين العطار. من بين هؤلاء عبد الوهاب عزام، رائد الدراسات الشرقية في العالم العربي. ترجم عزام أعمالاً من التصوف التركي، الكردي الهندي والفارسي. وقد قدم لنا عزام فصولاً من المثنوي. أما أفضل شخص عربي عمل على الرومي، برأي عبده، فهو محمد عبد السلام كفافي. جاء كفافي إلى بيروت عام 1960 حيث نشر أول كتاب شامل عن الرومي بالعربية بعنوان «جلال الدين الرومي وتصوفه». ثم سجل في الإذاعة برنامجاً عنه، قبل أن يترجم المثنوي (المجلد الأول والثاني) عام 1969. ثم عاد في فترة مرضه إلى مصر حيث ترجم المجلدين الثالث والرابع ونشرهما بعد وفاته.

كفافي ورّث شغفه بالعمل على الرومي إلى مجموعة باحثين عرب معاصرين هم ابراهيم الدسوقي شتا، مريم زهيري، السباعي محمد السباعي. ومجموعة كبيرة في مصر، بالإضافة إلى محمد الفراتي في سوريا وابراهيم العريّض في البحرين وغيرهم.

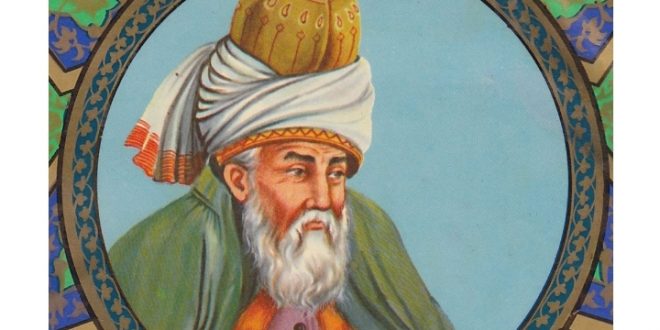

من هو مولانا جلال الدين الرومي؟

ولد في بلخ، أفغانستان وانتقل مع أبيه إلى بغداد، في الرابعة من عمره، فترعرع بها في المدرسة المستنصرية حيث نزل أبوه. ولم تطل إقامته فقد قام أبوه برحلة واسعة ومكث في بعض البلدان مدداً طويلةً، وهو معه، ثم استقر في قونية سنة 623 هـ في عهد دولة السلاجقة الأتراك، وعرف جلال الدين بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية، فتولى التدريس بقونية في أربع مدارس، بعد وفاة أبيه سنة 628 هـ ثم ترك التدريس والتصنيف والدنيا وتصوّف سنة642 هـ أو حولها، فشغل بالرياضة وسماع الموسيقى ونظم الأشعار وإنشادها.

تركت أشعاره ومؤلفاته الصوفية والتي كتبت أغلبها باللغة الفارسية وبعضها بالعربية والتركية[9] [10]، تأثيراً واسعاً في العالم الإسلامي وخاصة على الثقافة الفارسية والعربية والأردية والبنغالية والتركية ، وفي العصر الحديث ترجمت بعض أعماله إلى كثير من لغات العالم ولقيت صدًى واسعاً جداً إذ وصفته البي بي سي سنة 2007 م بأكثر الشعراء شعبية في الولايات المتحدة[11].

حين وفاته عام 1273م ، دفن في مدينة قونية وأصبح مدفنه مزاراً إلى يومنا ، وبعد مماته قام أتباعه وابنه سلطان ولد بتأسيس الطريقة المولوية الصوفية والتي اشتهرت بدراويشها ورقصتهم الروحية الدائرية التي عرفت بالسماح والرقصة المميزة.

نسبه

جلال الدين محمد بن بهاء الدين محمد بن حسين بن أحمد الخطيبي[8] بن القاسم بن المسيب بن عبدالله بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن أبي طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي القرشي البكري البلخي.[12][13][14][15][16]

حياته

ولد في منطقة بلخ في خراسان وما يعرف حالياً بأفغانستان في 6 ربيع الأول 604 هـ الموافق لـ 30 سبتمبر 1207م. ويَعتقد بعض أتباعه أنه ولد في مدينة صغيرة تسمى واخش في طاجيكستانالحالية[17].[18][19]. وحينها” كانت بلخ تابعة لإمبراطورية الخوارزمالخرسانية[20]. وكانت عائلته تحظى بمصاهرة البيت الحاكم في “خوارزم“. كانت أمه مؤمنة خاتون ابنة خوارزم شاه علاء الدين محمد. وكان والده بهاءالدين ولد يلقب بسلطان العارفين لما له من سعة في المعرفة والعلم بالدين والقانون والتصوف.

عند قدوم المغول ، هاجرت عائلته هرباً إلى نيسابور ، إذ التقى الرومي هناك الشاعر الصوفي فريد الدين العطار ، الذي أهداه ديوانهأسرار نامه والذي أثر على الشاب وكان الدافع لغوصه في عالم الشعروالروحانيات والصوفية ، ومن نيسابور سافر مع عائلته وهناك لقب بجلال الدين ، ثم تابعوا الترحال إلى الشام ومنها إلى مكة المكرمة رغبة في الحج. وبعدها، واصلوا المسير إلى الأناضول واستقروا فيكارامان لمدة سبع سنوات حيث توفيت والدته. وتزوج الروميبجوهر خاتون وأنجب منها ولديه: سلطان ولد وعلاءالدين شلبي. وعند وفاة زوجته تزوج مرة أخرى وأنجب ابنه أمير العلم شلبيوابنته ملكة خاتون.

في عام 1228م توجه والده إلى قونية عاصمة السلاجقة بدعوة منعلاء الدين كيقباد حاكم الأناضول واستقروا بها حيث عمل الوالد على إدارة مدرستها ، تلقى جلال الدين العلم على يدي والده ، ويدي الشيخ سيد برهان الدين محقق من بعد وفاة والده[21] لمدة 9 سنوات ينتهل علوم الدين والتصوف منه ، وفي عام 1240م توفي برهان الدين فانتقل الرومي إلى مزاولة العمل العام في الموعظة والتدريس في المدرسة وخلال هذه الفترة ، توجه الرومي إلى دمشق ، وألتقى فيها الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وأهداه بعض أعماله العربية[22][23][24][25][26] ، وقضى فيها أربع سنوات حيث درس مع نخبة من أعظم العقول الدينية في ذلك الوقت ، بمرور السنين تطور جلال الدين في كلا الجانبين ، جانب المعرفة وجانب العرفان.

في عام 1244م وصل إلى مدينة قونية الشاعر الصوفي شمس الدين تبريزي، باحثاً عن شخص يجد فيه خير الصحبة وقد وجد في الرومي ضالته ، ولم يفترق الصاحبان منذ لقائهما حتى إن تقاربهما ظل دافعاً لحسد الكثيرين على جلال الدين لاستئثاره بمحبة القطب الصوفي التبريزي ، وفي عام 1248م اغتيل التبريزي ولم يعرف قاتله ويقال إن شمس الدين التبريزي سمع طرقاً على الباب وخرج ولم يعد منذ ذلك الحين.

حزن الرومي على موت التبريزي وأحبه حباً عميقاً خلف وراءه أشعاراً وموسيقى ورقصاتٍ تحولت إلى ديوان سماه ديوان شمس الدين التبريزى أو الديوان الكبير.

وحتى مماته كان الرومي يقدم المواعظ والمحاضرات إلى مريديه ومعارفه وللمجتمع ، ووضع معظم أفكاره في كتب بطلب من مريديه وتوفي في 17 ديسمبر 1273م وحمل نعشه أشخاص من ملل خمسة إلى قبر بجانب قبر والده وسمى أتباعه هذه الليلة بالعرس وما زالو يحتفلون بهذه الليلة إلى الآن[27].

تعاليمه

كان جلال الدين مسلماً مؤمناً بتعاليم الإسلام، لكنه استطاع جذب أشخاص من ديانات وملل أخرى، وبالنسبة إليه وإلى أتباعه فإن كل الديانات خيرة وحقيقية بمفاهيمها، لذلك كانوا يعاملون المسلمين والمسيحيين واليهود معاملة سواسية.[28]. وتأثر بشمس التبريزيومحي الدين ابن عربي وعبد القادر الجيلاني[29]. وبطلب من مريديه وضع الرومي أفكاره ومبادئه في كتاب سماه المثنوي الذي استعمل في حياكته خيوطاً من قصص يومية وإرشادات قرآنية وحكمة من خبرته.

كان الرومي يستعمل الموسيقى والشعر والذكر كسبيل للوصول إلى الله، فالموسيقى الروحية بالنسبة له تساعد المريد على تعرف الله والتعلق به، ومن هذا المنطلق تطورت فكرة الرقص الدائري التي وصلت إلى درجة الطقوس، وقد شجع الرومي على الإصغاء للموسيقى فيما سماه الصوفية السماع، فيما يقوم الشخص بالدوران حول نفسه، فعند المولويين الإنصات للموسيقى هو رحلة روحية تأخذ الإنسان في رحلة تصاعدية من خلال النفس والمحبة للوصول إلى الكمال.

بعد وفاة الرومي حول ابنه سلطان ولد تعاليم أبيه إلى سلوك للمريد، والذي عُرف بالطريقة المولوية، وانتشرت هذه الطريقة في مختلف أصقاع العالم الإسلامي، ولقيتْ صدًى واسعاً في العالم الغربي في العصر الحديث.

أعماله

عادة، تصنف أعمال الرومي إلى عدة تصانيف وهي: الرباعيات ،ديوان الغزل ، مجلدات المثنوي الستة ، المجالس السبعة ورسائل المنبر ‘[30]

شعره

- مثنويه المعاني: وهي قصائد باللغة الفارسية، والذي يسميه بعض المتصوفة بالكتاب المقدس الفارسي. ويعتبره كثيرون من أهم الكتب الصوفية الشعرية، ويذكر حسين علي محفوظ أن الرومي“نظمه بالعربية” أيضا وإنه يمتلك مخطوطة النسخة العربية النفيسة.[26]. .

- الديوان الكبير أو ديوان شمس التبريزي؛ والذي كتبه في ذكرى موت صاحبه العزيز وملهمه في طريق التصوف والشعر. وكتب فيه أكثر من أربعين بيت شعر وخمسين قصيدة نثرية.

- – الرباعيات: وهي منظومة أحصاها العالم الإيراني المعاصر بديع الزمان فوزانفر، كما وردت في طبعة إستانبول، فوجد أنها تبلغ 1659 رباعية، أي 3318 بيتاً[31].

قصيدة أنين الناي

قصيدة لجلال الدين الرومي ترجمة زهير سالم عن الفارسية بتصرف

- أنصت إلى الناي يحكي حكايته..

- ومن ألم الفراق يبث شكايته:

- ومذ قطعت من الغاب، والرجال والنساء لأنيني يبكون

- أريد صدراً مِزَقاً مِزَقاً برَّحه الفراق

- لأبوح له بألم الاشتياق..

- فكل من قطع عن أصله

- دائماً يحن إلى زمان وصله..

- وهكذا غدوت مطرباً في المحافل

- أشدو للسعداء، وأنوح للبائسين

- وكلٌ يظن أنني له رفيق

- ولكن أياً منهم (السعداء والبائسين) لم يدرك حقيقة ما أنا فيه!!

- لم يكن سري بعيداً عن نواحي، ولكن

- أين هي الأذن الواعية، والعين المبصرة؟!!

- فالجسم مشتبك بالروح، والروح متغلغلة في الجسم..

- ولكن أنى لإنسان أن يبصر تلك الروح؟

- أنين الناي نار لا هواء..

- فلا كان من لم تضطرب في قلبه النار..

- نار الناي هي سورة الخمر، وحمى العشق

- وهكذا كان الناي صديق من بان

- وهكذا مزقت ألحانه الحجب عن أعيننا..

- فمن رأى مثل الناي سماً وترياقاً؟!

- ومن رأى مثل الناي خليلاً مشتاقاً؟!

- إنه يقص علينا حكايات الطريق التي خضبتها الدماء

- ويروي لنا أحاديث عشق المجنون

- الحكمة التي يرويها، محرمة على الذين لا يعقلون،

- إذ لا يشتري عذب الحديث غير الأذن الواعية

نثره

- كتاب فيه ما فيه: وهو كتاب فيه إحدى وسبعون محاضرة ألقاها الرومي على صحبه في مناسبات مختلفة. وهو من تجميع مريديه وليس من كتابته هو[32].

- المجالس السبعة: وهو تجميع لمواعظ ومحاضرات ألقاها في سبع مناسبات مختلفة، تتناول مواضيع عن القرآن والحديث الشريف. وتتضمن أشعار فريد الدين عطار وسنائي وللرومي نفسه. وقد قدم هذه المحاضرات بطلب من أشراف القوم مثل صلاح الدين زغرب [33].

- الرسائل: وهي رسائل كتبها بالفارسية والعربية إلى مريديه ومعارفه ورجال الدولة والتأثير. وهي تدل على اهتمام الرومي وانشغاله بمعارف مريديه وما أصبح له من تأثير كبير عليهم[26].

أشهر أقواله

- مَنْ لا يركض إلى فتنة العشق يمشي طريقاً لا شيء فيه حي .

- إنك قد رأيت الصورة ولكنك غفلت عن المعنى .

- هكذا أود أن أموت في العشق الذي أكنه لك ، كقطع سحب تذوب في ضوء الشمس .

- ارتق بمستوى حديثك لا بمستوى صوتك ، فالمطر الذي ينميّ الأزهار وليس الرعد .

تأثير مؤلفاته

كانت لمؤلفات جلال الدين البلخي التأثير الكبير في الأدب الفارسيوالتركي والعربي والأردي ، كما أثر في التصوف. تمت ترجمة العديد من مؤلفات جلال الدين البلخي إلى اللغات العالمية المعاصرة ومن ضمنها اللغات الأوربية. كما غنى نجوم موسيقى بوب غربيون مثلمادونا ترجمات أشعار الرومي لتعظيمه قوة الحب، واعتقاده في الفائدة الروحية للموسيقى والرقص.

قال عباس محمود العقاد :”يتنافس على نِسبة جلال الدين أربعة أوطان، وهي بلاد الأفغان، وبلاد فارس، وبلاد العرب، وبلاد الترك، التي اشتهرت ببلاد الروم. فهو قد وُلِد في بلخ من بلاد الأفغان، في بيتٍ عريقٍ من بيوت العلم والإمارة، ونظم بالفارسية والتركية والعربية، ونسبه عربي صميم إلى الخليفة أبي بكر الصديق، وعاش في بغداد حينا، وضريحه في قونية، حيث وفاته؛ فلا جرم أن تتفتح الأبواب للتنافس عليه؛ بحجة من الحجج، لكل منافس يحرص على هذه الدرة النفيسة، وإنها في الحق لذخيرة للحضارة الإسلامية وللإنسانية، يأخذ منها مَنْ شاء من بني الإنسان بنصيب موفور”.[34].

قواعد العشق الأربعون: من أبرز الأدلة على تأثير جلال الدين الرومي في الثقافة الحديثة والمعاصرة، أن واحدة من أبرز وأشهر الروايات الحديثة استمدت أحداثها من السيرة الذاتية لمولانا الصوفي الشهير، وهي رواية (قواعد العشق الأربعون) للكاتبة التركية ألف شفق، وتدور أحداث الرواية في خطين متوازيين أحدهما يدور حول علاقة الصداقة التي ربطت بين جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي، كما تبرز الرواية جانباً من تعاليم وأفكار الرومي الصوفية ، صدرت الرواية في عام 2010م وحققت نجاحاً مدوياً حيث وصل عدد النسخ المبيعة منها في تركيا إلى أكثر من مليون نسخة، وفي الأعوام التالية تم ترجمة الرواية إلى العديد من اللغات الحية، وتصدرت الرواية قوائم الكتب الأكثر مبيعاً في العديد من الدول حول العالم.[35].

من المراجع

موسوعة ويكبيديا

جريدة الأخبار اللبنانية

-

↑ أ ب معرف الشبكات الاجتماعية وسياق الأرشيف:https://snaccooperative.org/ark:/99166/w60c516m — باسم: Rumi — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017

-

↑ أ ب معرف فنان في ديسكوغس:https://www.discogs.com/artist/945714 — باسم: Jalal al-din Rumi — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017

-

^ العنوان : Джеллаль-эддин-Руми

-

^ المؤلف: اغافانغل كريمسكي — العنوان : Джелаледдин Руми — نشر في: Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Volume Xа, 1893

-

^ معرف موسوعة بريتانيكا على الإنترنت:https://www.britannica.com/biography/Jalal-al-Din-al-Rumi — باسم: Rumi — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017 — العنوان : Encyclopædia Britannica

-

^ وصلة : 118716158 — تاريخ الاطلاع: 30 ديسمبر 2014 — الرخصة: CC0

-

^ http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119039002— تاريخ الاطلاع: 10 أكتوبر 2015 — الرخصة: رخصة حرة

-

↑ أ ب جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام ، عناية الله أبلاغ الأفغاني ، الدار المصرية للكتاب ،1979، ص63

-

^ جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام ، عناية الله أبلاغ الأفغاني ، الدار المصرية للكتاب ،1979، ص65

-

^ لويس فرانكلين، Rumi: Past and Present, East and West – The Life, Teachings, and Poetry of Jalal al-Din Rumi، دار ون وورلد, 2000,

-

^ BBC نسخة محفوظة 28 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

-

^ جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام ، عناية الله أبلاغ الأفغاني ، الدار المصرية للكتاب ،1979، ص23

-

^ عمدة التحقيق في بشائر بيت آل الصديق لأبي المكارم الصديقي

-

^ رشف سلاف الرحيق في نسب حضرة الصديق للزبيدي

-

^ أنساب آل الصديق لبدر الدين بن سالم، المدينة ، 1908

-

^ جواهر الاثار ، عبد العزيز بن محمد الجوهري ، اسطنبول ، 1798

-

^ أناماريا شيميل، “I am Wind, you are Fire”، صفحة 11

-

^ manuscript: a series of ratios of Yahya bin Hossam Eddin al-Kilani and his descendants, 1790, reserved when Kilanyia family, a length of 0.7 meters, achieving: Engineer Abdul Sattar Hashim Saeed Al-Kilani, 1999. Jump up

-

^ Fundamentals of Rumi’s Thought By Sefik Can, M. Fethullah Gulen،

-

^ لويس فرانكلن، Rumi Past and Present، نشر وون ورلد ،2000

-

^ نقلا عن مجلة نوفمبر 2007، عدد 588

-

^ محمد حسن الاعظمي ، شعراء الصوفية ، تحقيق مصطفى غالب ، بيروت مؤسسة عز الدين ، 1988، ص 334.

-

^ عليان جالودي ،التحولات الفكرية في العالم الاسلامي: أعلام، وكتب ، وحركات ، 374

-

^ الافلاكي ، مناقب العارفين ، ص 132

-

محمد عبد السلام كفافي ، جلال الدين الرومي ، ص 22

-

↑ أ ب ت جلال الدين الرومي وأثاره بالعربية، كلية الآداب الدكتور حسين علي محفوظ بالاشتراك مع الدكتورة نبيلة عبد المنعم داؤد 1977

-

حياة الرومي[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 04 يناير 2011 على موقع واي باك مشين.

-

مولانا جلال الدين الرومي[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة04 ديسمبر 2012 على موقع واي باك مشين.

-

الشيخ عبدالقادرالكيلاني رؤية تاريخية معاصرة، د. جمال الدين فالح الكيلاني، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب ، بغداد ، 2011 ، ص214

-

قواعد العشق الأربعون – أبجد نسخة محفوظة 25 مارس 2014 على موقع واي باك مشين.

-

^ هل كتاب المثنوي لجلال الدين الرومي هو من الكتب الخطأ والتي بها كفر؟؟؟؟ – الشيخ أ.د. محمد بن عبدالغفار الشريفنسخة محفوظة 09 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.

-

^ لويس فرانكلين، Rumi: Past and Present, East and West – The Life, Teachings, and Poetry of Jalal al-Din Rumi، دار ون وورلد, 2000,

-

م.ن

-

عباس محمود العقاد ، جلال الدين الرومي ، المكتبة العصريّة، صيدا، بيروت 1966

-

قواعد العشق الاربعون : قراءة في الملامح التاريخية للرواية ، د.جمال الدين الكيلاني ، مجلة الديار اللندنية…

مجلة إشكاليات فكرية مجلة ثقافية معرفية

مجلة إشكاليات فكرية مجلة ثقافية معرفية